上一章節有提到,人類的小腸長達6公尺,常常是醫師無法檢查到的地方。現今由於內視鏡儀器和醫療技術的進步,內視鏡檢查已經成為診斷和治療消化道疾病的重要工具,一般的內視鏡無法到達小腸的問題也逐漸突破,隨著診斷工具的發展,小腸再也不是觸碰不到的灰色地帶,目前最常用來檢查小腸疾病的工具為單氣囊小腸鏡和膠囊內視鏡。

前情提要:認識小腸與小腸疾病 https://reurl.cc/W1O22k

單氣囊小腸鏡

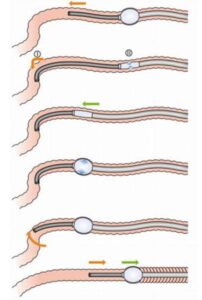

單氣囊小腸鏡是兼具診斷和治療的工具,只有外套管有氣囊,當我們把小腸鏡往前進後彎曲後勾住腸壁,將消氣的氣囊推到內視鏡盡頭,將氣囊充氣,接著將氣囊連同小腸鏡一起往外拉,小腸就會被往後拉摺疊起來,像是捲袖子一般,然後再重複相同的步驟,如此便可深入小腸內部。操作相對簡單且時間較快,發現病灶時也能立即給予止血、切片或瘜肉和腫瘤切除等等的處置。

另外,如果是接受過腸胃道重建手術的病患,沒有辦法用一般的ERCP,就會用單氣囊小腸鏡輔助檢查。

(認識ERCP以及了解膽結石手術相關問題

單氣囊小腸鏡操作原理示意圖

🔎小腸內視鏡的適應症

➡懷疑小腸出血,且胃鏡及大腸鏡皆檢查不出病因

➡小腸狹窄堵塞的診斷(無法做膠囊內視鏡)

➡診斷並治療狹窄性病灶:如克隆氏症(一種發炎性腸炎)

➡懷疑小腸潰瘍、小腸阻塞、腫瘤,憩室或瘜肉

➡不明原因體重減輕或是腹瀉

➡難以進行的大腸鏡以及逆行性膽胰管檢查:有些開過刀的患者會因為腸沾黏問題或是解剖構造的改變造成檢查不易進行,利用氣囊固定的特性可以提高檢查的成功率)

🔎接受小腸鏡的術前準備

小腸鏡檢查分為經口的以及經肛門的兩種。經口的需要在檢查前禁食6-8小時,經肛門的小腸鏡則需要比照大腸鏡檢查,需要清腸以及進行低渣飲食。

🔎膠囊內視鏡:

雖然膠囊內視鏡對於小腸病灶的檢查與診斷上是一個很大的突破,但因為他是”被動移動”,隨著消化道以及靠腸壁蠕動一路向下,沒辦法由檢查者來主導內視鏡拍攝的位置以及角度,所以還是有些限制。由於膠囊內視鏡發現小腸病灶時沒辦法立即進行治療,所以還是以診斷為主。

(膠囊內視鏡點這裡複習: https://reurl.cc/vWLZre)

🛎這次特別請台北馬偕醫院-章振旺醫師分享了臨床上遇到比較特殊的案例,大家記得點進圖片看看答案還有醫師分享的幾個故事唷!

Q&A

醫師回答:

小腸出血的話第一個要考慮出血的量快或慢,如果出血量快的話可能會有大量的黑便甚至血便;出血量慢的話,病人可能只會以糞便潛血陽性或是持續貧血來反應。所以要看出血量的快慢來決定症狀。

治療上的話第一個就是要先確定診斷,最常見的就是斷層掃描、紅血球出血掃描和膠囊內視鏡等等來檢查,確定出血點之後就可以用小腸內視鏡進去做止血,止血方法可以用電燒和止血夾。如果有發現瘜肉的話也能同時做切除。如果出血量很大量的話做內視鏡可能會有限制,病患生命現象不穩定的話,可能就要去放射科做緊急的血管栓塞,或是要轉外科做緊急的開刀處理。

醫師回答:

一般胃鏡我們可能做大概5-10分鐘就會結束,大腸鏡的話差不多15分鐘至半小時。但因為小腸鏡我們會有兩個進入的路徑,經口入大概一小時,經肛門可能一小時,所以時間拉得比較長。一般胃鏡跟大腸鏡的風險都有,比如說病患可能有窒息的風險,或是內視鏡造成的腸道穿孔。而至於小腸鏡特殊的併發症,比方說胰臟炎,因為小腸鏡經過十二指腸出口(胰臟出口)的時候,可能因為氣囊會壓迫到,造成胰臟發炎,或是破裂,因為鏡子進進出出可能造成撕裂傷,通常醫師馬上發現的話,都可以即時請外科醫師處理。

還有一種小的併發症,比如說做電燒的時候不小心把腸子燒穿了一個孔,可以趕快用止血夾夾起來;或是如果破裂的洞很小,可以幫病患打抗生素讓他自然癒合。而至於切除瘜肉的時候出血,也會現場即時處理,無法處理的時候會做血管栓塞或是轉往外科處理。

醫師回答:

看病灶。若病灶已經經過其他檢查,顯現出小腸有腫瘤並且需要做介入性治療,就是使用小腸鏡。

若是找不到原因的出血,且出血量不大,可以先用膠囊內視鏡檢查出血點,進而決定小腸鏡要經口端入還是肛門端入。因為小腸在不知道出血點的狀態下,若兩邊都做的話,會造成病患的負擔以及不舒服。

結論-選擇膠囊內視鏡或是小腸鏡檢查會依照病人的情況來決定。

醫師回答:

案例1:

原則上小腸的案例都很少見,所以如果發現小腸疾病很多都是特殊的案例。之前有個病人一直找不到原因的貧血,糞便檢驗也一直有潛血反應。我們強烈懷疑是寄生蟲的感染,但糞便做了六次蟲卵培養都沒有發現,後來做小腸鏡進去檢查的時候就在小腸中段發現有鉤蟲。

小編發問:為什麼有鉤蟲但前面的檢驗卻都沒發現呢?

章醫師:因為現在台灣寄生蟲感染的案例已經很少見了,所以很多臨床並沒有寄生蟲科,現在的檢驗科也很少看蟲卵,所以他們在這方面的鑑別診斷會比較弱一點,如果病人沒有做小腸鏡檢查,或許他一輩子都不會發現自己被鉤蟲感染!

案例2:

有一個案例是克隆氏症的患者,有開過刀。開過刀的病患其實很難做小腸鏡,他動過兩次手術,第一次切除了59公分的小腸,第二次切除了20公分。小腸全長大概5公尺到8公尺,所以她可能還有大約4-6公尺左右的長度。因為她腸沾黏的問題,外科醫師懷疑是克隆氏症復發,可能會造成小腸跟大腸的潰瘍跟狹窄。外科在懷疑的情況下因此安排小腸鏡檢查。我們用經口端進入的檢查,看到有狹窄的地方順便做切片等等,做著做著看到一個異常的突起,上面有洞,我們穿過去後小腸鏡直接從肛門端穿出來,等於一次小腸鏡居然就做了全小腸,這正常來說不可能,可能是台灣第一例!

![]() 相關文章:

相關文章:

認識小腸與小腸疾病:https://reurl.cc/W1O22k

電子小腸鏡:https://reurl.cc/m3YgL9

膠囊內視鏡::https://reurl.cc/vWLZre

📌相關資訊:

電子小腸鏡:https://reurl.cc/W1OnX9

膠囊內視鏡:https://reurl.cc/MNzebk

📣FACEBOOK:https://www.facebook.com/olympusyuanyu/

📣INSTAGRAM:https://www.instagram.com/yuanyu_olympus/